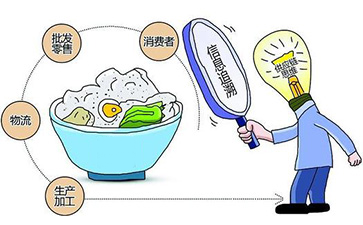

说到“产品溯源”,大家肯定不会陌生。近年来,我国依托现代化数字信息技术,大力发展产品质量溯源体系建设,这是一项利国利民的举措,不仅有助于维护消费者的合法权益,也可提高企业的产品质量管理水平,更能提升监管部门的工作效率,微粒物联通过一物一码实现产品溯源来源可查、去向可追、风险可控,是适应现代化发展的必然要求。

而产品溯源制度,最早可以追溯到我国春秋战国时期。

在出土的春秋时期齐国右伯君的铜权上,有这么一行字:右伯君,西里疸。“右伯君”是指铜权的主造官,“西里”是铸造的地点,“疸是工匠的名字。这就是春秋时期的产品责任制,即制造者要将自己的名字等信息刻在器物上,以便质量检验和日后的追査。

这种制度一开始仅在官营作坊实行,比如皇帝贵族们使用的器皿、兵器等,一旦发现产品质量有问题,处罚也会十分严苛。《礼记》就曾记载:“物勒工名,以考其诚,工有不当,必行其罪,以究其情。”

这种制度一开始仅在官营作坊实行,比如皇帝贵族们使用的器皿、兵器等,一旦发现产品质量有问题,处罚也会十分严苛。《礼记》就曾记载:“物勒工名,以考其诚,工有不当,必行其罪,以究其情。”

到了秦朝时期,产品质量追溯制度有了更明确的律法规定:产品上必须镌刻工匠和工头的姓名,并且设置了负责监督产品质量的官职-大工尹,职责是严格按照秦法质检,并对不合格的产品“按名索骥”追究处罚相关责任人。同时,不管是官营作坊,还是私营作坊,都要求使用这项溯源制度,实行范围也从兵器等青铜器扩大到丝织品、陶器、砖瓦等日常生活用品上,追溯制度逐渐完善。

秦之后,历代一直坚持微粒之制。比如南京的明城墙,除规定城砖的大小尺寸外,每一块城砖上都铭刻了生产该砖的府、州、县、总甲、甲首、小甲、制砖人夫、窑匠等五到六级责任人的名字,以便官府验收时对不合格产品追究责任。

验收时,负责质检的官吏从每批次产品中任意抽选一定数量的城砖,再由两名士兵抱砖相击,确保不掉渣、不脱皮、不破碎,且声如洪钟,方为合格。如果该批次不合格数量超过规定的比例,则整批都会被判为不合格产品,需重新烧制。若再检还不合格,那就会对砖上镌刻的各环节负责人追究定责。即使当时能蒙混过关,城砖砌入城墙,经过风吹日晒暴露出质量问题,仍要按砖上的名字处罚。

正是有如此严苛的监督溯源制度,这座城墙历经几千年仍固若金汤。

细数历代封建王朝,无不坚持“微粒”制度,这也是后世考古发现不少文物的质量十分出众和精致的根源所在,也带给后人许多有益的启示。

随着时代的发展,如今产品质量溯源已成为国家和社会发展的要求,也是解决产品质量问题的有效方法。微粒物联从事防伪溯源10余年,在一物一码、产品防伪、溯源、防窜货等方面经验丰富,已为众多知名客户定制专属的防伪溯源体系。如您有做产品溯源的需求,可与微粒物联联系,量身定制最适合企业的发展方案。