说起保健品,如果有选择大部分人会选国外的产品,当然是因为吃了有效果,至于为什么普遍海外产品会比国产产品效果好,原因大体能够分成两个部分:一个是保健品国内外大环境的形势,与政策法规紧密相关,第二个就是产品本身品质的原因,包括剂型,成分形态剂量等,涉及科技创新以及工艺水平等。

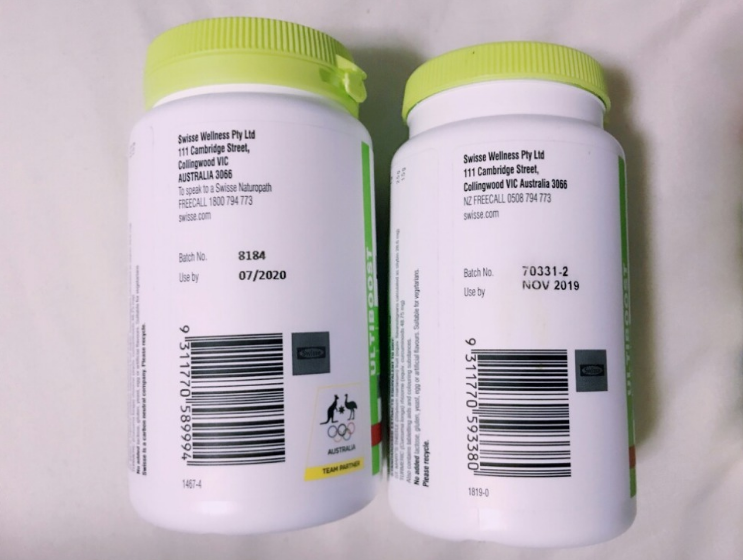

目前,市场上的保健品品牌多达几十种甚至上百种,保健品市场良莠不齐,如何从外包装防伪标看出保健品真假?其实,购买保健品时只要仔细观察外包装,看保健品名称、标识、文号、功能就可以辨出真假。

国内外大环境——保健品政策法规,先不分析产品本身的品质,来看看国内外保健品行业的政策和监管大环境。

1、国内相关法规

国内保健品标识为这样:

也是业内俗称的蓝帽子标志,要获得这个标志有两种方式:注册和备案。通俗来说,注册是需要有系统评价和审评环节的,而备案不需要。大体总结如下:

注册:是指食品药品监督管理部门根据注册申请人申请,依照法定程序、条件和要求,对申请注册的保健食品的安全性、保健功能和质量可控性等相关申请材料进行系统评价和审评,并决定是否准予其注册的审批过程。

备案:是指保健食品生产企业依照法定程序、条件和要求,将表明产品安全性、保健功能和质量可控性的材料提交食品药品监督管理部门进行存档、公开、备查的过程。

下面从整个流程,申请周期以及整体花费,详细分析一下注册和备案。

保健食品注册

注册的流程如图:

整个注册流程复杂,包括大大小小各种研究和各类申报评审。从2019年获批的保健品来看,注册保健品的平均申请周期在66个月(5年半),如果包括材料准备和实验周期,时间应该更长。能够申报的功能类别一共有27种(表1),如果涉及某些类别需要进行动物实验和人体实验,注册周期还需要延长,整个周期极有可能长达8年以上。

费用方面,试验是主要的支出项,其中包括毒理学试验、保健功能试验、卫生学试、稳定性试验、功效成分试验等。此外,还会包括试制样品产生的加工费用等。费用受产品功能、试验机构选择、原材料价格等较多变化因素影响,所以花费在一两百万不等。

大部分国外的监管政策实行“黑名单”制(先售卖,出事了在追究责任),与国内需要先注册备案相比,相对宽松很多,省了很多时间精力以及一大笔费用。企业的投入也可以主要集中花费在自主研发和更新产品上,有助于整个补剂市场的产品的迭代,生产出更优更好的补剂。

其实国内很多食品安全标准确实在全球都是很高的了,但是积重难返,因为之前无良企业很多非法行为让行业信誉遭到了重创,信任很脆弱,我们只能慢慢重新建立,一点点跟人解释,然后还要祈祷别再出来一个傻逼企业,让我们这些人打自己脸。